TOEICリスニング満点を取るには?最短でスコアを伸ばすコツ&勉強法!

TOEICのリスニングで満点を取りたいと思っている方、実際に満点を取るためにはどのようなコツがあり、どんな勉強をすればいいのでしょうか?

この記事では、実際にTOEICでリスニング満点を取った私が、TOEICのリスニングで満点を取るためのコツや勉強を解説していきます。

TOEICリスニングの満点はどれくらいすごい?

TOEICでリスニング満点を取ることはどれくらいすごいことなのでしょうか?

以下の観点から検証していきましょう。

TOEICリスニング満点は上位3%以下のすごさ

TOEICリスニングで満点を取得している人の割合は公開されていませんが、公式サイトで各回のリスニングの平均スコアと標準偏差が公開されていますので、近似値を得ることは可能です。

| 実施回 | 日時 | リスニング平均スコア | リスニング標準偏差 |

| 第385回 | 2025年03月01日(午後) | 337.7 | 79.5 |

| 第384回 | 2025年03月01日(午前) | 343.3 | 83.3 |

| 第383回 | 2025年02月16日(午後) | 336.0 | 81.8 |

| 第382回 | 2025年02月16日(午前) | 341.2 | 82.0 |

| 第381回 | 2025年01月26日(午後) | 334.1 | 84.4 |

| 第380回 | 2025年01月26日(午前) | 345.4 | 81.8 |

| 第379回 | 2024年12月21日(午後) | 330.5 | 83.2 |

| 第378回 | 2024年12月21日(午前) | 339.8 | 82.4 |

| 第377回 | 2024年12月08日(午後) | 334.4 | 84.6 |

| 第376回 | 2024年12月08日(午前) | 343.4 | 84.0 |

過去10回分のTOEIC公式データの平均をもとにすると、TOEIC受験者のうちリスニング満点(495点)を取れる人の割合は約2.95%(≒2.96%)と推定できます。

つまり、受験者の中でTOEIC満点を取得するのは上位2.96%だけということになります。

TOEICリスニングの問題構成

TOEICのリスニングパートは約45分で全100題に解答していきます。

Part1〜4の4パートに分かれており、すべてマークシートでの解答になります。

英文は試験中一度しか放送されず、問題用紙への書き込みは禁止されている点に注意です。

リスニングパートの出題一覧は以下のとおりです。

| Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | |

|---|---|---|---|---|

| 出題内容 | 写真描写問題 | 応答問題 | 会話問題 | 説明文問題 |

| 問題数 | 6題 | 25題 | 39題 | 30題 |

| 問題番号 | No.1~6 | No.7~31 | No.32~70 | No.71~100 |

| 選択肢の数 | 4つ | 3つ | 4つ | 4つ |

| 内容 | 写真描写 | 短文応答 | ダイアログ | モノローグ |

TOEICリスニングの正答数とスコアの関係

TOEICリスニングの正答数とスコアの関係は以下のようになっています。

| リスニング正答数 | スコア範囲 |

|---|---|

| 96-100 | 475-495 |

| 91-95 | 435-495 |

| 86-90 | 405-475 |

| 81-85 | 370-450 |

| 76-80 | 345-420 |

| 71-75 | 320-390 |

| 66-70 | 290-360 |

| 61-65 | 265-335 |

| 56-60 | 235-310 |

| 51-55 | 210-280 |

| 46-50 | 180-255 |

| 41-45 | 155-230 |

| 36-40 | 125-205 |

| 31-35 | 105-175 |

| 26-30 | 85-145 |

| 21-25 | 60-115 |

| 16-20 | 30-90 |

| 11-15 | 5-70 |

| 6-10 | 5-60 |

| 1-5 | 5-50 |

| 0 | 5-35 |

TOEICのスコアは「1問5点」のように決まっているわけではなく、独自の統計処理を加えるため、スコアレンジという幅があるスコアになります。

そのため、1問ミスしたから満点が取れない、ということではなく、実施回にもよりますが、3問ミス程度までなら満点の495点を取れる可能性があります。

TOEICリスニングで満点を取るためのコツ7選

TOEICのリスニングで満点を取るためには、地道なリスニング力向上に加えて試験中の振る舞いも大切です。

TOEICリスニングのコツを押さえることで、満点への道がグッと近づきます。

TOEICリスニングのコツは以下のとおりです。

- マンブリング

- Part3,4は先読み

- 固有名詞の確認

- 疑問詞に注目(Part2)

- 消去法

- 指のせ

- そらし

マンブリング

マンブリングとは聞こえてきた音声を大雑把にでもぶつぶつ言って追いかける行為を指します。

リスニングで一番困るのは「なぜか音声にうまく集中できない」という現象です。

私もかつて英検の試験会場でうまく音声に集中できずに力を発揮できないことがありました。

声に出すと周りの受験者に迷惑になるので、口パクくらいで流れてくる音声を唇で追いかけることで強制的に流れてくる音声に注意が向くようになります。

日本語でも相手の言っていることを確実にミスなく聞くときは、「はい。〜〜〜ですね。」とその場で無意識に復唱していることはないでしょうか?

しっかり聞こうとするほど聞こえなくなるのがリスニングの常なので、ぜひ唇を動かして音を追う「マンブリング」を試してみてください。

Part3,4は先読み

先読みとはリスニングの音声が流れる前に、問題用紙に書かれている内容を確認する行為を指します。

先読みをすることで、これから流れる音声がどんな内容なのか、登場人物は誰なのかといった情報を把握した状態でリスニングを始められます。

TOEICにおいては、Part3, 4で先読みを行うのがおすすめです。

それぞれの音源につき3つずつ設問がありますので、あらかじめ聞き取るべき3つの情報を頭の片隅にとどめておくことで該当する部分の聞き取りがスムーズになります。

注意点としては、設問文や図表は読むべきですが、選択肢の文章は読まなくていいという点です。

短い時間で選択肢の文章まで読むのはほぼ不可能なので、そこまでは読まなくてOKです。

固有名詞の確認

Part3, 4で先読みをおすすめしていますが、その中に

- 人物名

- 会社名

- 通りの名前

- 地名

といった固有名詞が出てきている場合は、一度頭の中で発音してみるようにしましょう。

例えばMs.Guptaなど聞き馴染みのない単語がいきなり流れると、初見ではそれが一般名詞などで聞き取りに失敗した、と勘違いしやすいです。

頭の中で「グプタって言う人が出てくるんだな」と構えておけば、固有名詞が流れてきても焦らずに対処できます。

疑問詞に注目(Part2)

TOEIC Part2ではテキストに選択肢がなく、いきなり疑問文が読まれて3つの選択肢から正解の選択肢を選ぶ必要があります。

疑問文は一文で一度しか読まれないため、一度聞き逃したら答えられないという苦手な人が多いパートです。

Part2の疑問文の多くは疑問詞で始まるため、はじめの疑問詞を絶対に聞き取るつもりでリスニングすると解答がしやすいです。

- Howー「なぜ?」

- Whatー「何?」

- Whichー「どれを?」どちらを?

- Whoー「誰が?誰に?誰を?」

- Whereー「どこ?」

- Whenー「いつ?」

- Whyー「なぜ?」

当たり前のように聞こえるかもしれませんが、あらためてこういった先頭につく疑問詞に着目してリスニングすることで正答率を上げることができます。

消去法

TOEICのPart1, 3, 4は選択肢が4つ、Part2では選択肢が3つしかありません。

つまり耳を塞いでいても3分の1の確率で正解できるわけです。

ですから、どうしてもわからない時は消去法を使うことをオススメします。

1つ聞き取れなくてもその後明らかに違う選択肢を2つ, 3つ削れれば100%正解できますし、1つ削れるだけでも33%or50%の確率で正解できます。

もし、本番で1つ聞き取れなくても焦る必要はありません。

すぐに「消去法モード」に頭を切り替えて他の選択肢を死守しましょう。

指のせ

リスニングのパート3,4は一つの音声につき設問が3つあり、選んだ選択肢がどれになるのかを忘れがちです。

(TOEICは問題用紙への書き込みが禁止されています。)

リスニング中は音声に集中したいため、一つの設問ごとにマークをするのは難しいです。

聞き手とは逆の手で3つの設問でそれぞれ回答となる選択肢を指で抑えるようにしておくと、後でまとめてマークする時に楽になります。

例えば下の写真では32番は(A)、33番は(B)、34番は(C)の選択肢を指で抑えて後で転記しやすくしています。

そらし

Part2の問題文ではよく「what, where, when, who」などの疑問詞が用いられます。

それぞれ「具体的なもの、場所、時、人」などを答えるのが普通ですが、TOEICでは必ずしも疑問詞に対応した応答文が正解になるわけではありません。

例えばこちらをご覧ください。

(疑問文)

Where did you go yesterday?(昨日どこへ行ったんですか?)

(応答文の選択肢)

A. So did I.(私もそうでした。)

B. Actually I was sick in bed.(実は病気で寝込んでいたんです。)

C. I want to go to the library.(私は図書館に行きたいです。)

問題文では場所を尋ねる疑問詞「where」が使われています。

通常、答えとなる文章では具体的な場所が答えになることを予想しますよね。

しかし、実際にはB. Actually I was sick in bed.(実は病気で寝込んでいたんです。)が答えになります。

Bの文章では具体的な場所は答えていません。

ですが、「どこへ行ったのか?」という質問に対して「病気だったからどこへも行っていない」という応答は自然です。

このようにTOEICでは一般的な流れから「そらした」応答が正解になることがあります。

TOEICリスニング対策を行う上での注意点

TOEICリスニング対策を行う上での注意点は以下のとおりです。

- 聞き流し学習は効果がない

- 自分のレベルに合わせた学習をする

- 基礎語彙・文法・発音を先に勉強する

- 聞き取れない原因に合わせた学習をする

聞き流し学習は効果がない

英語の音声を流して耳に入れる「聞き流し」は効果がありません。

集中してリスニングに意識を向けない限り、リスニング力は向上しません。

聞き流しのとき、脳にほとんど負荷がかかっていないため、たくさん聞いても英語の音声への慣れなどは生まれません。

自分のレベルに合わせた学習をする

TOEICのリスニングで満点を目指す場合でも、全員がいきなりTOEICの音源で練習することはおすすめできません。

リスニングは適切なスピード・レベルの音源で練習することで徐々に上達していくため、現状TOEICのリスニングスコアが350点以下ならばもっとゆっくりで簡単な音源からスタートしたほうが効率的です。

基礎語彙・文法・発音を先に勉強する

現時点でのリスニングスコアが350点以下で、語彙5,000語、高校英文法、発音(音素・音声変化)のうち、知識のヌケ・モレがある場合は、そちらの知識の習得を優先しましょう。

リスニングに必要な基礎がない状態で、音源を聞いても上達するのが遅くなってしまいます。

聞き取れない原因に合わせた学習をする

リスニング満点を取るために、とりあえず売れているTOEICリスニングの参考書に取り組む、というのは非効率です。

リスニングのプロセスを理解して、自分が聞き取れていない原因は何かを特定しましょう。

特定した原因に合わせて学習をすることでリスニング満点まで一直線で上達していくことができます。

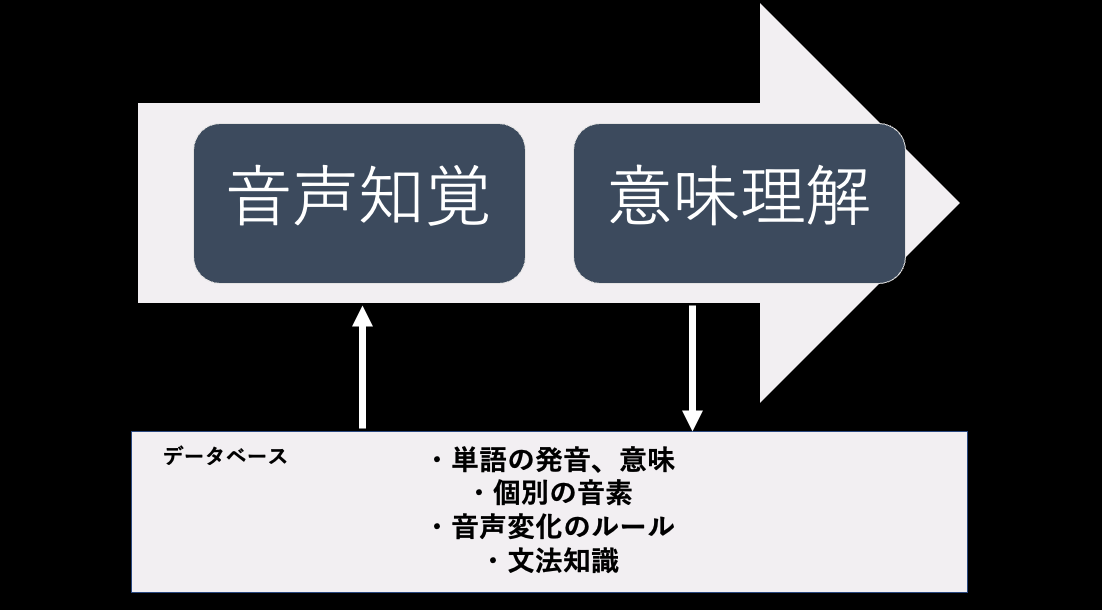

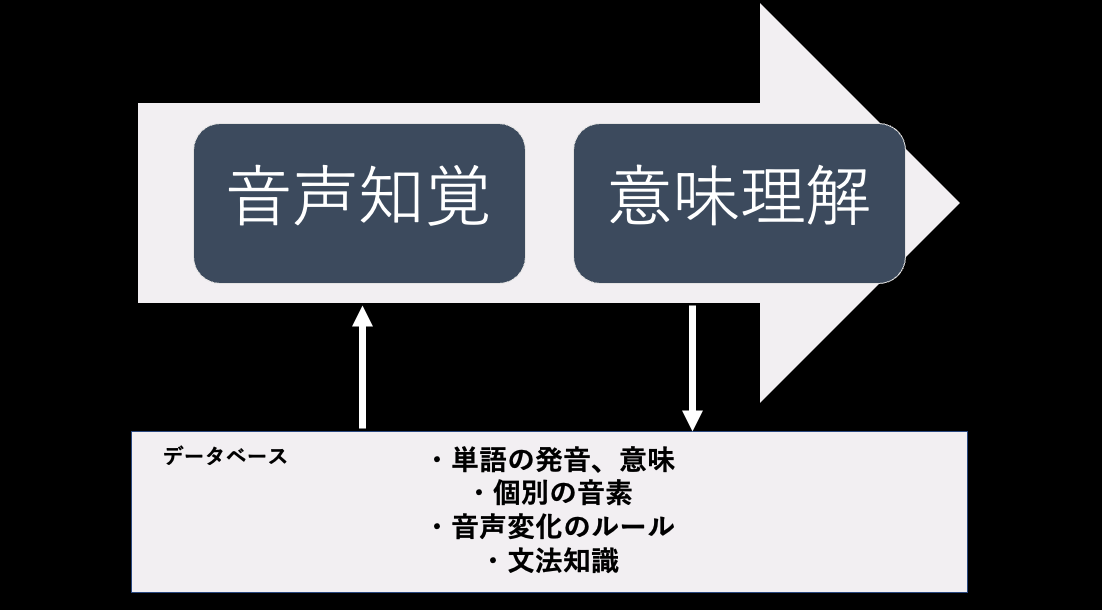

英語のリスニング時のメカニズム

TOEICのリスニングスコアを効率的に上げるには、リスニングのメカニズムを知ることが大切です。

英語のリスニングのメカニズムを正しく知ることで、聞き取りのどの部分に課題があるのかが分かり、それに合わせたトレーニングに取り組めるようになります。

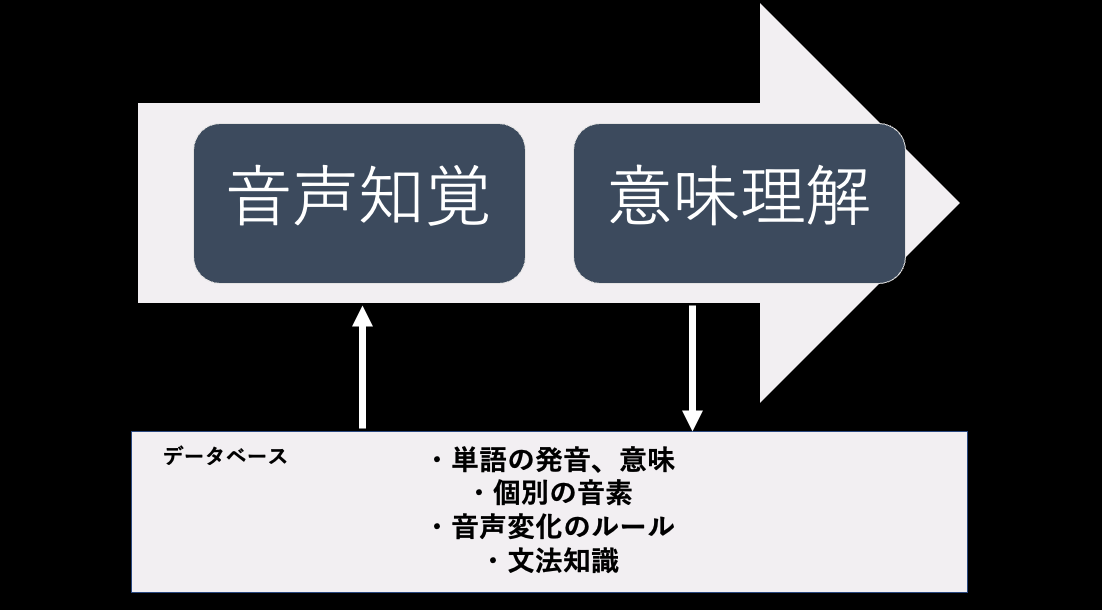

以下は第二言語習得論に基づいて、リスニング時の脳内処理を図式化したものです。

画像下部の「データベース」には英語のリスニングに必要な知識が示されています。

画像上部左の「音声知覚」は、英語の音声を認識するプロセスです。

例えば/igræbdətɑʊl/と聞こえてきたものを「He grabbed a towel.」と認識するプロセスです。

音声知覚の際には、データベース内の音声に関する知識を参照して音を認識します。

上の例であるように、まずは聴こえてきた音素を識別し、それがどの単語を指すのか、そして音声変化をしている場合はそれも合わせて確認します。

画像上部右の「意味理解」は、聴き取った音声から正しく意味を読み取るプロセスです。

意味理解の際にも、データベース内の意味に関する知識を参照して意味を読み取ります。

上の例で続けると、He grabbed a towel.という音を聴き取った後、英単語の意味と文法をもとに意味を理解します。

Heは主語であり、彼という意味であること、grabは動詞で掴むという意味があり、ここでは過去形になっていることなどのデータベース内の知識を使って「彼はタオルを掴んだ」という意味を導きます。

このように、リスニングは「音声変化」→「意味理解」という2つのステップを踏み、それぞれのプロセスで脳内の「データベース」を参照しながら進んでいきます。

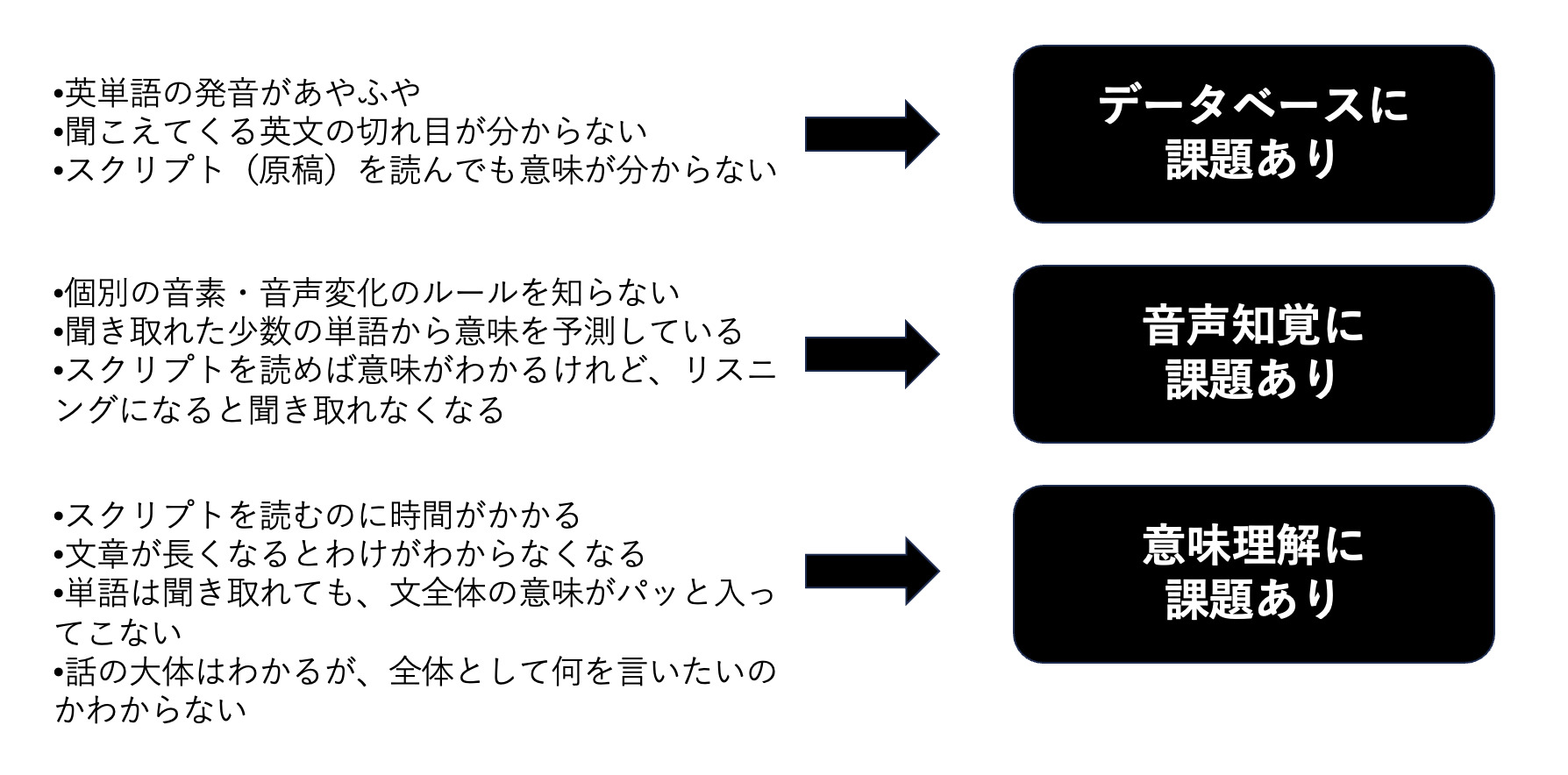

リスニングが聞き取れない原因

一口に英語のリスニングが聞こえない、と言ってもその原因は多種多様です。

この原因を特定し、それに合ったトレーニングを行うことで圧倒的に効率的にリスニング能力を高めることが出来ます。

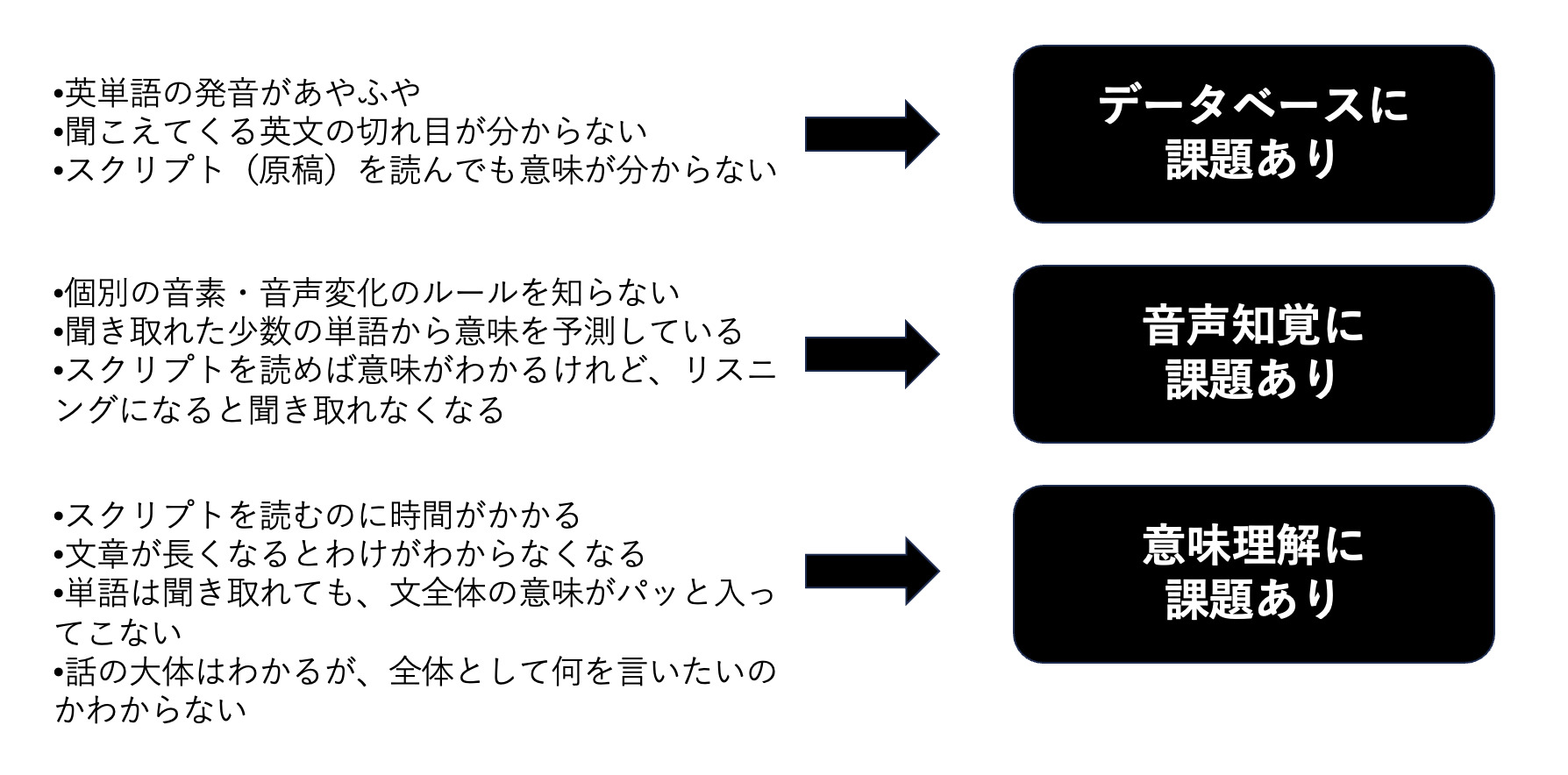

以下の図は、すでに紹介した第二言語習得論をもとに、英語のリスニングが聞こえない原因を分類したものです。

左側の箇条書きの中で、自分に当てはまるものを考えてみましょう。

当てはまった内容の右側が課題がある分野です。

例えば、「聞き取れた少数の単語から意味を予測している」という場合は、矢印右側の「音声知覚」の能力に課題があることが分かります。

課題は一つではないと思いますが、自分のリスニングが明確になれば効果的な学習が可能です。

ここからは、データベース・音声知覚・意味理解に課題がある時にそれぞれどのようなトレーニングが有効であるかを解説していきます。

データベースに課題がある人の特徴

データベースに課題がある人の特徴

- 英単語の発音があやふや

- 聞こえてくる英文の切れ目が分からない

- スクリプト(原稿)を読んでも意味が分からない

語彙・文法の知識が欠落している場合、データベースに欠陥があると言えます。

英単語で言えば、文章中に登場する98%の英単語が瞬時に理解できないとその英文の意味を正確に解釈するのは難しくなります。

英文法で言えば、英文法を知らずに英文を正確に読むことは出来ません。

英単語の意味をつなげて読むのには限界がありますし、英文法を理解していれば、文の切れ目が分かったり、その後の構造が予測できるため、聞き直しが出来ないリスニングでも大いに理解度が上がります。

音声知覚に課題がある人の特徴

音声知覚に課題がある人の特徴

- 個別の音素・音声変化のルールを知らない

- 聞き取れた少数の単語から意味を予測している

- スクリプトを読めば意味がわかるけれど、リスニングになると聞き取れなくなる

スクリプトを読めば意味がわかるけれど、リスニングになると聞き取れなくなる、というのは日本人に一番多い現象です。

日本の学校英語ではリスニングが重視されていないため、そもそも英文を読んだ量に対して英文を聞いた量が圧倒的に不足しています。

そのため、大学受験レベルの英文を読める方でも案外中学レベルの英文で構成された英文を十分に理解できないことが多々あります。

また、音素・音声変化を知らないというのは、データベースと音声知覚の両方にまたがる問題です。

音素というのは発音の最小単位のことで、/tíːθ/などの発音記号に含まれている/t/, /íː/, /θ/のことを指します。

リスニングは音の世界ですから、その最小単位を知らないのは、アルファベットが読めない状態で英文を読もうとしているのと同じです。

音声変化というのは単語内、および英単語同士の間で発音される際に辞書通りの読まれ方とは異なる読まれ方になる際のルールです。

例えば、例えば「get out」が速く読まれると「ゲラウト」に聞こえるようになるのは一定のルールに沿って「ゲット アウト」という読みから変化しているためです。

これはいわばリスニングにおける文法のようなものですから、これを知らずにリスニングを行うのは、英文法を知らないまま英文を読もうとしているのと同じです。

意味理解に課題がある人の特徴

意味理解に課題がある人の特徴

- スクリプトを読むのに時間がかかる

- 文章が長くなるとわけがわからなくなる

- 単語は聞き取れても、文全体の意味がパッと入ってこない

- 話の大体はわかるが、全体として何を言いたいのかわからない

リスニングで「音は取れるけど、処理が追いつかなくて、聞き終わったときに内容が頭に残らない」というのは意味理解における課題です。

そもそもスクリプト(リスニングの原稿)を読んで理解できない場合は、データベース上の課題ですが、読めば分かるのに聞いたら追いつかないというのは意味理解上の課題です。

案外、大学受験を経て「かなり難解な英文でも、時間を掛ければ意味が取れる」という方でも、その読み方の特性のために意味理解が追いつかないケースがあります。

リスニングでは、次から次へと英文が流れてくるため、日本語と語順が正反対の英語を「日本語の語順に直して、後ろから」という解釈は通用しません。

学校英語では、何度も書いている通りリーディング偏重の傾向があるので、英文の意味を後ろから取っていても問題ないですし、先生も気づきません。

しかし、リスニングでは英文の意味を前から、英語の語順のまま解釈していくことが求められます。

【原因別】TOEICのリスニングで満点が取れる学習方法

TOEICのリスニングが聞き取れるようになるには、自分の課題にピンポイントで刺さる学習が必要です。

以下のように、課題別にやるべきことを明確に出来ます。

・データベースに不安がある人

→発音学習・文法学習・音読

・音声知覚に不安がある人

→発音学習・音読・シャドーイング・多聴

・意味理解に不安がある人

→音読・スラッシュリーディング・サイトトランスレーション・多読

発音学習

リスニングの音声知覚において、発音に関する知識がないことは非常にもったいないです。

正しい発音を身につけることで、リスニングは大きく成長しやすくなりますので発音に自信がない方はまず発音の学習からはじめましょう。

発音学習で身につけてほしいのは以下の2つです。

- 発音記号

- 音声変化

発音記号(/ɑ/, /ʌ/など)とは英語の音素を表すもので、約15個の母音と24個の子音で構成されています。

正しい発音を身につけることで、リスニングでの聞き分けができるようになる効果が期待できます。

英語と日本語の発音は大きく異なります。例えば日本語の母音「あ」に近い発音は、英語では/ʌ/, /ə/, /æ/, /ɑ/など複数存在します。

本来は一番はじめに学習するべきですが日本の学校教育では学ばないことのほうが多いです。

発音を学ぶ際は動画つきの教材がおすすめです。

英語の会の発音記号3時間マスターは動画とセットで発音記号を学習できます。書籍で学習したい方はDVD&CDでマスター 英語の発音が正しくなる本がおすすめです。

発音記号は数が多くないので、数時間程度で学習を終えることができます。実際に発音しながら、学習してみましょう。

音声変化とは文章を読むときに発音が変化する現象のことで、大きく5つに分類できます。

英語の文章を読めば分かるのに、うまく音が聞き取れないのは音声変化が発生しているためです。

音声変化のルールを学ぶことで、リスニング力を効率的に上げることができます。2週間程度で一通りのルールは学習できます。

音声変化を学習する際には、kindle版とハードカバーがある5つの音声変化がわかれば英語はみるみる聞き取れるがおすすめです。

発音の学習を終えたら、自分の発音の正しさをチェックできるELSA Speakなどのアプリでテストを受けるのがおすすめです。

画像のように発音の正確さが数値で確認できます。

音声記号別に発音の正確度を診断することもできるので、例えば/ʌ/の発音は90%出ているけれど/ə/の発音が30%という数字の場合は、後者の音素を復習する、といった効率的な学習ができます。

語彙学習

基礎的な語彙の発音・意味が直ぐに頭に浮かばないと、リスニングでは意味理解が追いつきません。

まずは3,000語、次に5,000語、仕上げに6,500語というように語彙を拡充していくことでリスニングで聞き取れる部分が増えていくでしょう。

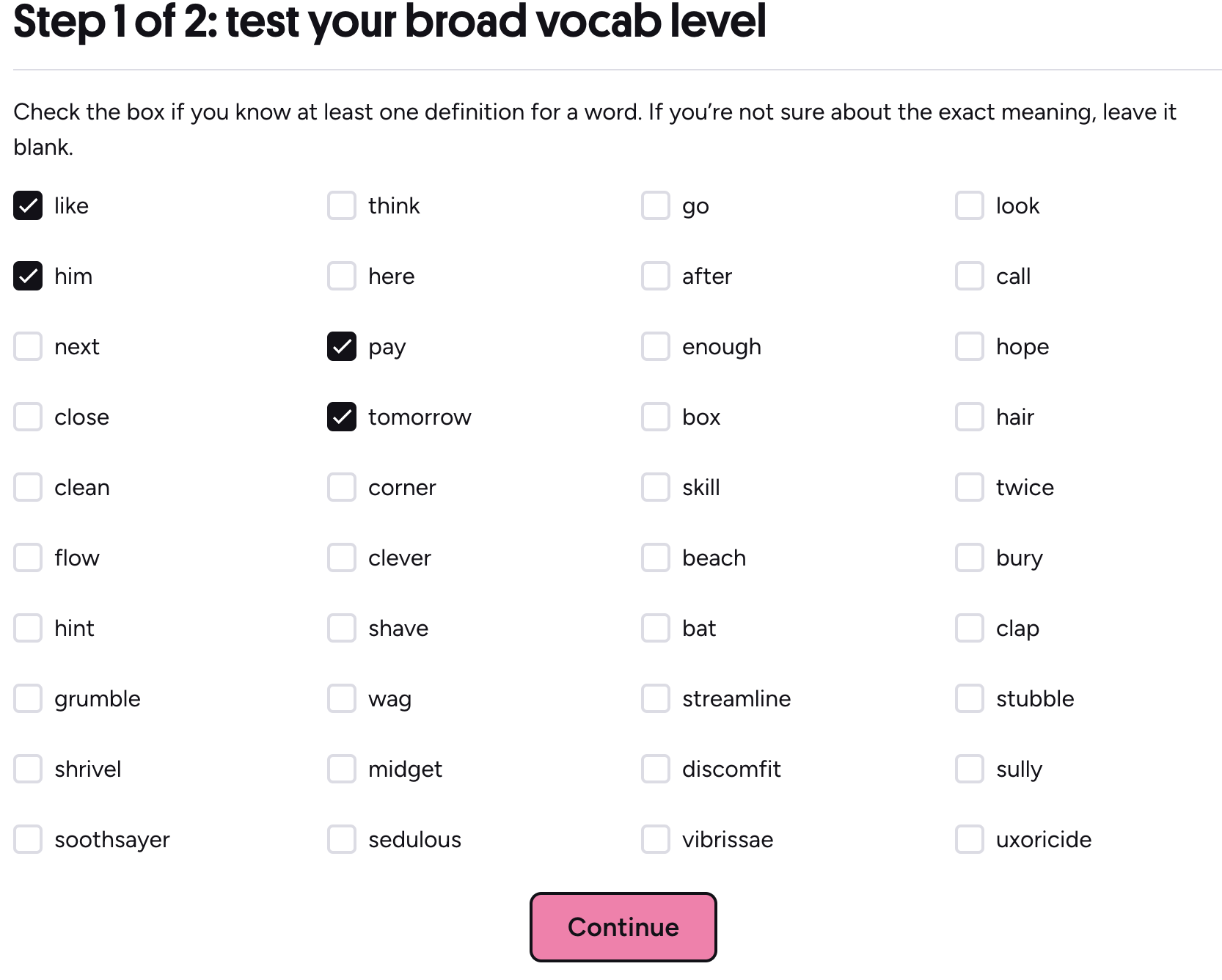

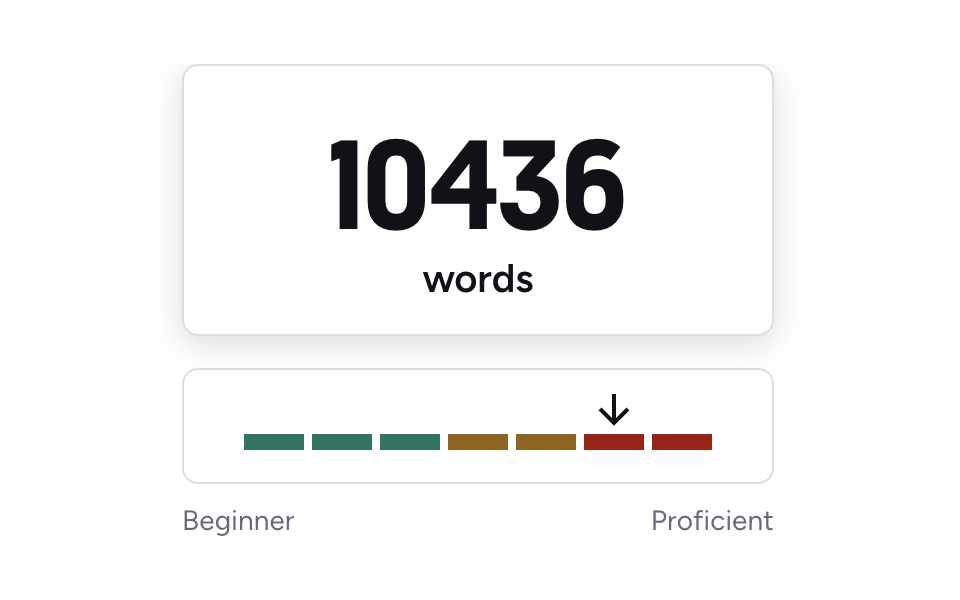

まずは現在の語彙力を測るために、Test your English vocabularyというサイトで5分程度でチェックしましょう。

回答を終えると以下のように結果が表示されます。例えば以下の場合だと語彙力は10,436語あることになります。

意味が分かる英単語にチェックを入れていくだけで語彙力が簡単に測定できます。いろいろ試しましたがこちらのサイトは割と正確だと思います。

単語帳はレベル感に合ったものを選ぶのが大切です。すでに実施した語彙力テストの結果をもとに、自分のレベルに合った単語帳を一冊やり抜きましょう。

語彙力が2500~3500の人は英検準2級レベルの単語帳を、語彙力が2500以下の場合は英検5〜3級レベルの単語帳を学習するといいでしょう。

英検準2級 でる順パス単がおすすめです。

kindle版とペーパーバック版があるので好きな方を選ぶといいでしょう。

アプリで学習したい場合はmikanがイチ推しです。

スマホでスキマ時間に学習したり、音声が自動で再生できたり、覚えている度で出題を変えられたり、自動で学習記録が付けられたりする点がおすすめです。

mikanの詳しい使い方は以下の記事で詳しく解説しています。

文法学習

英文法は英語の「ルール」であり、ルールを知らずにリスニングの学習をしてもすぐにスコアは頭打ちになってしまうでしょう。

英文法はリスニングにおける意味理解のプロセスで必要となる知識です。

文法に不安がある方は必ず学習してからリスニングのトレーニングに入りましょう。

中学文法のおすすめ参考書は中学英語をもう一度ひとつひとつわかりやすく。改訂版です。

わかりやすい挿絵もあり、演習もセットになっているので一冊仕上げれば十分です。

高校文法のおすすめ参考書はMr.Evineの英文法ブリッジコース[中学修了→高校基礎]です。

中学レベルの復習と高校基礎レベルの学習が一冊で完成します。

文法を学習するときは以下のポイントを押さえましょう。

- わからない部分は動画を見る

- 問題を解く

- 完璧主義を捨てる

- 1つの参考書を3周する

- 早めに4技能の学習に進む

文法学習で分からないところは何度読んでもわからないことが多いので、理解度が高まる動画視聴がおすすめです。Youtubeで該当の文法事項の名前で検索すれば文法講義の動画が見つかるはずです。

文法を学ぶときは説明を読んだあとに問題を解きましょう。アウトプットしてみると理解度が低いところが分かったり、記憶に残りやすくなったりします。

文法事項は参考書の学習だけでは100%分からない部分があります。実際に英語を読んだり書いたりする中で分かることもあるので、この時点で100%理解する必要はありません。

分からない箇所に詰まって時間をかけすぎるのは得策ではありません。

文法の参考書はコロコロ変えず、これと決めた一冊を最低三周しましょう。周回を重ねることで次第に理解が深まるので、三周を目安に取り組みましょう。

また、一周したら参考書を変える人がいますが、記憶が定着しないうちに参考書を変えるとせっかく深まりかけた記憶がリセットされるのでおすすめしません。

音読

音読は英語の音を聞いてそれを真似して文章を読んでいくトレーニングです。

音読は以下の流れで文章を処理をすることで、リスニングにおける音声知覚と意味処理のどちらも効果的に答えることができます。

英語の音読はともすれば、注力すべきポイントを見失って効果がなくなってしまいがちです。

音読をするときは以下の点に注意しましょう。

- 1つの教材を繰り返す

- レベルに合った教材で行う

- 音声付きの教材で練習する

- 音源の発音をそっくり真似する

- 先に発音・英文法を勉強しておく

- 英文を理解・分析した上で音読する

- 定期的にチェックする(添削を受ける)

- 英文の意味をイメージしながら音読する

- トレーニングにバリエーションをもたせる

また、英語音読の詳しいやり方・教材については以下の記事で詳しく解説しています。

シャドーイング

シャドーイングはその名の通り、聞こえてきた音を文字を見ないで影のように復唱して付いていくトレーニングです。

シャドーイングを行うことによって、音声知覚が徹底的に鍛えられ英語の音声の聞き取りが自動化されます。

以下の動画はシャドーイングを実際に行っているところからスタートしています。

シャドーイングは聞こえてきた音声を自分でも発音することで、リスニングにおいて音声を正確に捉えることができるようになります。

シャドーイングは初見で7割程度意味が理解できるレベルの教材がおすすめです。

「英会話・ぜったい・音読」シリーズはレベル別になっていますので、初心者の方は入門編から仕上げていくといいでしょう。

シャドーイングは非常に奥が深く「初心者がむやみに手を出すと失敗する」と言われるトレーニングです。

詳しいやり方を以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

多聴

英語の多聴とは、英語学習において大量の英文を聞くトレーニングです。

多聴トレーニングの目的は、リスニングの処理能力を上昇させることです。

たくさんの音源に触れることで、英語の音に慣れていき音声知覚の能力を向上させたり、耳から入ってくる情報を脳内で素早く処理する能力が向上させたりできます。

多聴のやり方は以下のステップです。

- 初めて聞いた時点で7割聞き取れるレベルの教材を選ぶ

- 簡単すぎる分にはOK。半分も聞き取れないものは避ける

- スクリプトを見ずに音声だけで意味まで考える

- はじめは1分程度から始める

- 一度音声だけで聞いたものをスクリプトを見ながらもう一度聞く

多聴の効果やポイント、詳しいやり方は以下の記事で詳しく解説しています。

スラッシュリーディング

「音は聞き取れているのに頭に意味が残らない」という方は、リスニングの意味理解のプロセスに問題があります。

特にリーディングのときに日本語の語順に訳してから理解する癖がついている場合、遡って聞くことができないリスニングでは意味理解が追いつかなくなるでしょう。

英語を英語の語順のまま理解するには、適当な位置で区切りをいれるのが大切です。

この区切りをチャンクと言います。また、区切りを入れて読む方法をスラッシュリーディングと呼びます。

英語のチャンクとは一言でいうと「意味に基づくカタマリ」です。

チャンクは文法に関わらず、書き手が「意味の単位」として認識する言葉のまとまりを指します。チャンクは文の中で区切りやすい部分で、発音やリズム、意味的なまとまりによって決まります。

話し手や読み手によって、どこで区切るかが変わるため、一口にチャンクと言ってもその切り方はさまざまです。

例えば、The sun set quietly over the horizon.という文章は、短く切ればThe sun「太陽は」、set quietly「静かに沈む」、over the horizon「地平線の彼方に」という意味のカタマリにもなります。また、The sun set quietly「太陽は静かに沈む」、 over the horizon「地平線の彼方に」という意味のチャンクに切ることもできれば、The sun set quietly over the horizon.を一つのチャンクとして見ることもできます。

チャンクで区切る際に区切りのポイントとなるのは以下のような文法項目です。

- 主語

- 前置詞

- 接続詞

- 関係詞

- 分詞

- 不定詞

こうした品詞や文の働きで文章は区切ることができるため、一度区切って意味を完結させながら英語の語順のまま英文を理解していきましょう。

例えば先程の英文はこちらのチャンクで区切ることができます。

Studies show that deep breathing can be an effective way to reduce tension, or stress, at work.

→Studies show that / deep breathing can be an effective way / to reduce tension, or stress, / at work.

まずthat節、次にto不定詞、最後に前置詞で区切っていきます。

このように英文の区切りを意識して聞くことで、適切な長さで英文を聞いたそばから英語の語順のまま意味を取ることができます。

サイトトランスレーション

サイトトランスレーションとはスラッシュリーディングのリスニングバージョンです。

聞き取った音を文の区切りで切りながら、英語の語順のまま訳していきます。

サイトトランスレーションをすることで、英文を聞いたそばから理解していく聞き方が身につき、徐々に初見の英文でも一度聞いただけで意味が理解できるようになっていきます。

以下のYouTubeの動画はサイトトランスレーションの実際のやり方を解説しています。

多読

多読とは、その名の通り英語学習において大量の英文を読むトレーニングです。

一見すると「なんでリスニング能力を鍛えたいのに読むトレーニング?」と思うかもしれません。

しかし、英語で多読トレーニングを実施することで、リスニングでの意味処理能力が向上します。

第二言語習得理論の観点からすると、多読の効果は「意味理解能力の向上」です。

意味理解とは、リーディング・リスニングにおいて英文の意味を解釈するプロセスです。

意味理解の際には、単語の意味・文法知識などを参照しながら英文の意味を明らかにしていきます。

多読はこの意味理解の作業に特化したトレーニングですから、たくさんの英文を読むことで意味理解のスピードや正確性を向上させることが出来ます。

以下はリスニングのときの脳内の処理を図式化したものです。

リスニングでは、音声知覚→意味理解というプロセスで聞こえてくる英語を理解します。

音声知覚とは、聞こえてくる音声を認識するプロセスです。

音声知覚の後は、実際に聞こえてきた英語の意味を理解する意味理解のプロセスに移行します。

すでに書いた通り、英語の多読は意味理解の能力向上に特化したトレーニングですから、リスニングにおいても意味理解のスピード向上に大きく貢献します。

リスニングにおいて、意味理解の能力が向上すると以下のような悩みが解消できます。

- 「音は聞こえるけれど、聞き終わった後に意味が頭に残っていない」

- 「前の英文の意味を考えているうちに、次の英文が流れてきてしまう」

多読の詳細な取り組み方やコツについては以下の記事で詳しく解説しています。

TOEICリスニングで満点を取るためにおすすめの参考書

TOEICリスニング対策におすすめの参考書は以下のとおりです。

- 公式TOEIC Listening & Reading 問題集

- TOEIC® L&Rテスト精選模試 リスニング3

- はじめて受けるTOEIC(R) L&Rテスト 全パート完全攻略

- TOEIC L&R TEST 5分間特急 超集中リスニング

公式TOEIC Listening & Reading 問題集

公式TOEIC Listening & Reading 問題集はTOEICの試験問題を開発する機関であるETSという団体が出版する問題集です。

通称「公式問題集」とも呼ばれ、受験者のバイブルとして試験本番前には、多くのTOEIC受験者がこちらで通し演習を行っています。

2025年3月時点で新形式へ移行して依頼、シリーズ11冊目までが出版されています。

公式TOEIC Listening & Reading 問題集のおすすめポイント

- TOEIC公式が出版する問題集

- 本番と同じスピーカーでリスニング問題の演習ができる

TOEIC® L&Rテスト精選模試 リスニング3

TOEIC® L&Rテスト精選模試 リスニング3は、シリーズ累計20万部突破したTOEIC対策問題集「精選」シリーズのリスニング特化型テキストの3冊目です。

税込み価格2,090円という安さで、リスニング問題が100問×5回分掲載されており、非常にコストパフォーマンスに優れた参考書だと言えます。

公式問題集や試験本番に比べると若干難しめの問題が並ぶため、TOEIC700点以上の方で大量にリスニング演習を行いたい方におすすめです。

TOEIC® L&Rテスト精選模試 リスニング3のおすすめポイント

- すべての設問について、正解を導くための手順と考え方が掲載されている

- リスニング模試一回あたり約400円で演習できる

はじめて受けるTOEIC(R) L&Rテスト 全パート完全攻略

はじめて受けるTOEIC(R) L&Rテスト 全パート完全攻略は、40万部突破のベストセラーでパート別攻略+実力UP勉強法+完全模試が入った「一冊完結」型の総合対策本です。

パート別対策がていねいで解き方まで解説してあるため、初心者の方ではじめてTOEICを目指す、600点を突破したい、という方におすすめの一冊です。

はじめて受けるTOEIC(R) L&Rテスト 全パート完全攻略のおすすめポイント

- パート別解説で、TOEICの解き方が詳しくわかる

- 一冊で、パート別対策、勉強法、模試が揃う

TOEIC L&R TEST 5分間特急 超集中リスニング

TOEIC L&R TEST 5分間特急 超集中リスニングは、TOEIC L&R TEST特急シリーズのリスニング特化の参考書です。

Part1〜4リスニングパートすべての範囲をカバーしており、定番問題、新傾向問題、難問まですべての出題傾向に対応しています。

近年出題される早口のオーストラリア人ナレーター、ハイトーンボイスのイギリス人女性ナレーターといった高難易度ナレーターの音声も収録しているため、リスニングハイスコアを目指す人におすすめです。

TOEIC L&R TEST 5分間特急 超集中リスニングのおすすめポイント

- スキマ時間にTOEICリスニングの対策をしたい人

- 高難度ナレーターやひねり問題など高難度の問題に取り組みたい人

PR:TOEICリスニングスコアアップには英語コーチングがおすすめ!

英語コーチングとは、英語学習のプロである英語コーチが専属で受講者の英語学習をサポートするサービスです。

第二言語取得論により、科学的に正しい方法で効率的にTOEICのリスニングスコアを伸ばしたい方に非常におすすめです。

この記事で説明しましたが、リスニングで聞き取れない原因を一人で分析して対策を実行して結果を得るには時間と踏力が必要です。

第三者としてプロの手を借りることで、効率よくTOEICのリスニングスコアをアップさせることができます。

サービスの詳細については以下の記事で解説しています。

英語学習の悩みを無料でプロに相談

代表コーチによる無料カウンセリング実施中

- 英語学習の課題が明確になる

- 効率的な英語学習の進め方が分かる

- コーチング期間で何ができるようになるかが分かる

TOEICリスニング満点を取得するための方法まとめ

この記事では、TOEICリスニング満点を取得するための方法について以下の疑問に答えてきました。

- TOEICリスニングの満点はどれくらいすごい?

- TOEICリスニングで満点を取るためのコツは?

- TOEICリスニング対策を行う上での注意点は?

- 英語のリスニング時のメカニズムは?

- リスニングが聞き取れない原因は?

- 【原因別】TOEICのリスニングで満点が取れる学習方法は?

- TOEICリスニングで満点を取るためにおすすめの参考書は?

TOEICリスニング満点は上位3%以下のすごさです。

TOEICリスニングのコツは以下のとおりです。

- マンブリング

- Part3,4は先読み

- 固有名詞の確認

- 疑問詞に注目(Part2)

- 消去法

- 指のせ

- そらし

TOEICリスニング対策を行う上での注意点は以下のとおりです。

- 聞き流し学習は効果がない

- 自分のレベルに合わせた学習をする

- 基礎語彙・文法・発音を先に勉強する

- 聞き取れない原因に合わせた学習をする

以下は第二言語習得論に基づいて、リスニング時の脳内処理を図式化したものです。

リスニングが聞き取れない原因を図式化すると以下のようになります。

課題別のおすすめのリスニング学習方法は以下のとおりです。

・データベースに不安がある人

→発音学習・文法学習・音読

・音声知覚に不安がある人

→発音学習・音読・シャドーイング・多聴

・意味理解に不安がある人

→音読・スラッシュリーディング・サイトトランスレーション・多読

TOEICリスニング対策におすすめの参考書は以下のとおりです。

- 公式TOEIC Listening & Reading 問題集

- TOEIC® L&Rテスト精選模試 リスニング3

- はじめて受けるTOEIC(R) L&Rテスト 全パート完全攻略

- TOEIC L&R TEST 5分間特急 超集中リスニング

コメント