TOEIC点数爆上げのコツ!知っておきたい裏技&テクニック25選

TOEICは社会人にとって英語力を示す必須スキルですが、実はあまり知られていない裏技やテクニックを知ることで、スコアアップにつながります。

「試験直前で時間がない…」という方でもすぐに実践できるものばかり集めています。

この記事を読むことでTOEIC受験者が知っておくべき、TOEICの裏技・コツを網羅できますからぜひ最後まで読んでTOEICスコアアップを実現してくださいね。

解き方を決めておく

普段から自分の型を持っていれば試験本番で予期せぬことがあっても焦ることなく落ち着いて取り組めます。

自分の解き方の視点としては以下が挙げられます。

- 負担の大きいパート7の最後の問題から解くようにする

- 文の挿入問題があるときは挿入文を読んでから長文を読み始める

- 選択肢を解きながら長文を読む

はっきりいってこの辺の解き方は好みです。

私の知り合いでは「英文全部読んだ後じゃないと設問に答えられない」という人がいますが、そうでない人もいます。

この辺はおそらく脳のクセが影響していると思います。

私は短期記憶がすぐに消え去っていくのと、問題から特定の箇所を探すのが非常に遅いというクセがあります。

だから短い英文以外は「解きながら読む」というスタイルがぴったりハマりました。

いろいろ試してみて「この問題はこうやると解きやすい」というのを模試や日々の学習の中で見つけましょう。

試験本番でその解き方を変えずに貫くことで、試験本番で頭が真っ白になる事態を避けることができます。

登場人物になりきって読んでいく

私もその一人ですが短期記憶に自信がない方は「解きながら読む」というのも1つの手ですが、それでは解けない問題もあります。

そういった場合におすすめしたいのが「登場人物になりきる」です。

英文の形式が「市民の方へ図書館でのイベントのお知らせ」だったら「平日に時間がある本好きの人」になりきります。

「打ち合わせの資料を忘れたから、スキャンして送ってほしい」というお願いだったら「まったく仕方ないやつだ」と思いながら職場の同僚になりきります。

登場人物に感情移入して文章を読むことで我が事として頭に入ってきやすくなります。

選択肢を選ぶときにも主語を取り違える、といったミスも減るかと思います。

塗り絵する問題を決めておく

TOEICではすべての問題を解かなくてもハイスコアが取れること、むしろ解けない問題を塗り絵していくことで、解ける問題に時間を割くことができスコアは上昇していきます。

特にリーディングパートはスコアが950点程度にならないと最後まで解き終わらないため、解ける問題により多くの時間を割くために、塗り絵をする問題をあらかじめ決めておきましょう。

以下にPart5~7で塗り絵すべき難度の高い問題をパート別に列挙しています。

Part5の塗り絵すべき問題

- 語彙問題で選択肢の単語の意味が2つ以上分からない

- 後半10問

Part6の塗り絵すべき問題

- 文挿入問題

Part7の塗り絵すべき問題

- NOT問題

- シングルパッセージ後半(No.165~175あたり)

- 推測問題

塗り絵に関してはこちらの記事でさらに詳しく解説しています。

分からない問題は空欄にしない

マーク式の試験であるTOEICでは、とりあえずマークすればパート2では1/3、それ以外のパートでは1/4の確率で正答することができます。

何も書かなければ0点ですし、時間が残り1分になったら残りの解けていない箇所は適当にマークしてしまう習慣をつけましょう。

また途中の問題が難しくて飛ばす場合は、マークを空欄にせずに必ずマークしてから次の問題に移るようにしましょう。

そもそもTOEICでは後から戻ってきて解く時間がない、というのとマークを飛ばすとマークシート上でズレが生じやすくなるためです。

Part1は単語の発音を予行演習しておく

TOEIC Part1では、写真を見て4つの選択肢から正しく場面を描写している選択肢を選びます。

写真自体は先読みに時間がかからないのですが、Part1で読まれる文章は非常に短く一語でも聞き落とすと正答が難しくなります。

先読みの際は写真の中で関係詞そうな物の名前を英語で予行演習しておくと、反応しやすくなり、聞き落としが少なくなります。

例えば、下の画像では「スコップ」「手押し車」「土」などが目につきやすいです。

それぞれの英語は「shovel」「wheelbarrow」「soil」となりますが、これらの単語はある程度予測しておかないと普段使わないため聞き取りづらくなるでしょう。

Part2で発音が似た選択肢はバツ

リスニングのPart2では短い質問文のあとに、選択肢が3つ読まれますが、質問文中に登場した英単語と似た発音の英単語が選択肢の英文で読まれることがあります。

これは言葉遊びのようなもので、不正解になりやすいので「Part2で発音が似た選択肢は引っ掛けだ」とおぼえておきましょう。

例えば「desert」と「dessert」は発音が似ていますが、desert ⇒ 砂漠、dessert ⇒ デザートです。

質問文と選択肢にそれぞれを紛れ込ませると、質問がうまく聞き取れなかったときに、似た発音の単語が入ったBの選択肢を選んでしまいがちです。

質問文

Would you like some dessert?

選択肢

A. Yes, please.

B. I have never seen a desert.

C. We are running out of stock.

TOEICではこういった似た単語が含まれる選択肢は不正解になりやすいので覚えておきましょう。

パート2は最初の疑問詞に注目

Part2の問題文は非常に短いので、一つの単語を聞き取れないだけで命取りです。

しかし、最低限冒頭の疑問詞さえ聞き取っておけば正答率を上げることができます。

疑問詞とは5W1Hで表される以下のようなものになります。

- When→いつ

- Where →どこ

- Which→どれ

- Why→なぜ

- What→なに

- How→どのように

Part2の解答の選択肢は3つですから、疑問詞を聞き取るだけでも明らかにおかしい選択肢を削ることができます。

例えば次のような問題。

(問題文)

When is your business trip to Miami?(マイアミへの出張はいつですか?)

(応答文の選択肢)

A. It was a nice trip.(いい旅でした。)

B. Around early December.(12月の下旬です。)

C. By plane.(飛行機で行きます。)

問題文の後半が聞き取れなくても冒頭の疑問詞「when」さえ聞き取ればなんとか正解できます。

この問題では「時」に関する答え方としておかしくないものを選んでおけば正答率は高くなります。

「問題文は疑問詞whenが入っていたな。Bは時期を答えているからこれっぽいな。」

くらいの感覚です。

もちろん問題文すべてを聞き取るのが一番ですが、試験本番ではどうしても聞き逃しが起きるものです。

パート2はそらし解答に注意する

Part2の問題文ではよく「what, where, when, who」などの疑問詞が用いられます。

それぞれ「具体的なもの、場所、時、人」などを答えるのが普通ですが、TOEICでは必ずしも疑問詞に対応した応答文が正解になるわけではありません。

例えばこちらをご覧ください。

(疑問文)

Where did you go yesterday?(昨日どこへ行ったんですか?)

(応答文の選択肢)

A. So did I.(私もそうでした。)

B. Actually I was sick in bed.(実は病気で寝込んでいたんです。)

C. I want to go to the library.(私は図書館に行きたいです。)

問題文では場所を尋ねる疑問詞「where」が使われています。

通常、答えとなる文章では具体的な場所が答えになることを予想しますよね。

しかし、実際にはB. Actually I was sick in bed.(実は病気で寝込んでいたんです。)が答えになります。

Bの文章では具体的な場所は答えていません。

ですが、「どこへ行ったのか?」という質問に対して「病気だったからどこへも行っていない」という応答は自然です。

このようにTOEICでは一般的な流れから「そらした」応答が正解になることがあります。

疑問文での応答が正解になることもある

通常、疑問文で聞かれたら疑問文で返すことはありませんよね。

疑問文には2択で聞かれたら「Yes, No」、疑問詞で聞かれたら「場所や時間」を答えましょう、と習ってきていますよね。

しかし、TOEICのPart2では疑問文に対して疑問文で応答している文章が正解になることがあります。

例えばこちらの文章。

(問題文)

What should I prepare for tomorrow’s meeting?(明日の会議に向けて何を準備したらいいでしょうか?)

(応答文の選択肢)

A. Let’s meet in front of the station.(駅前で会いましょう。)

B. Either will do.(どちらでも結構です。)

C. Why don’t you ask Alice?(アリスに聞いてみたらどうでしょうか?)

この問題では「What should I do for tomorrow’s meeting?」という問題文に対して「C. Why don’t you ask Alice?」が正解になります。

疑問文に疑問文で答えているため、違和感があるかもしれませんが「明日の会議に向けて何を準備したらいいでしょうか?」という質問に対して「アリスに聞いてみたらどうでしょうか?」とアドバイスをしているのは自然ですよね。

TOEICではこの手の「疑問文返し」が正解になることもあるので注意しましょう。

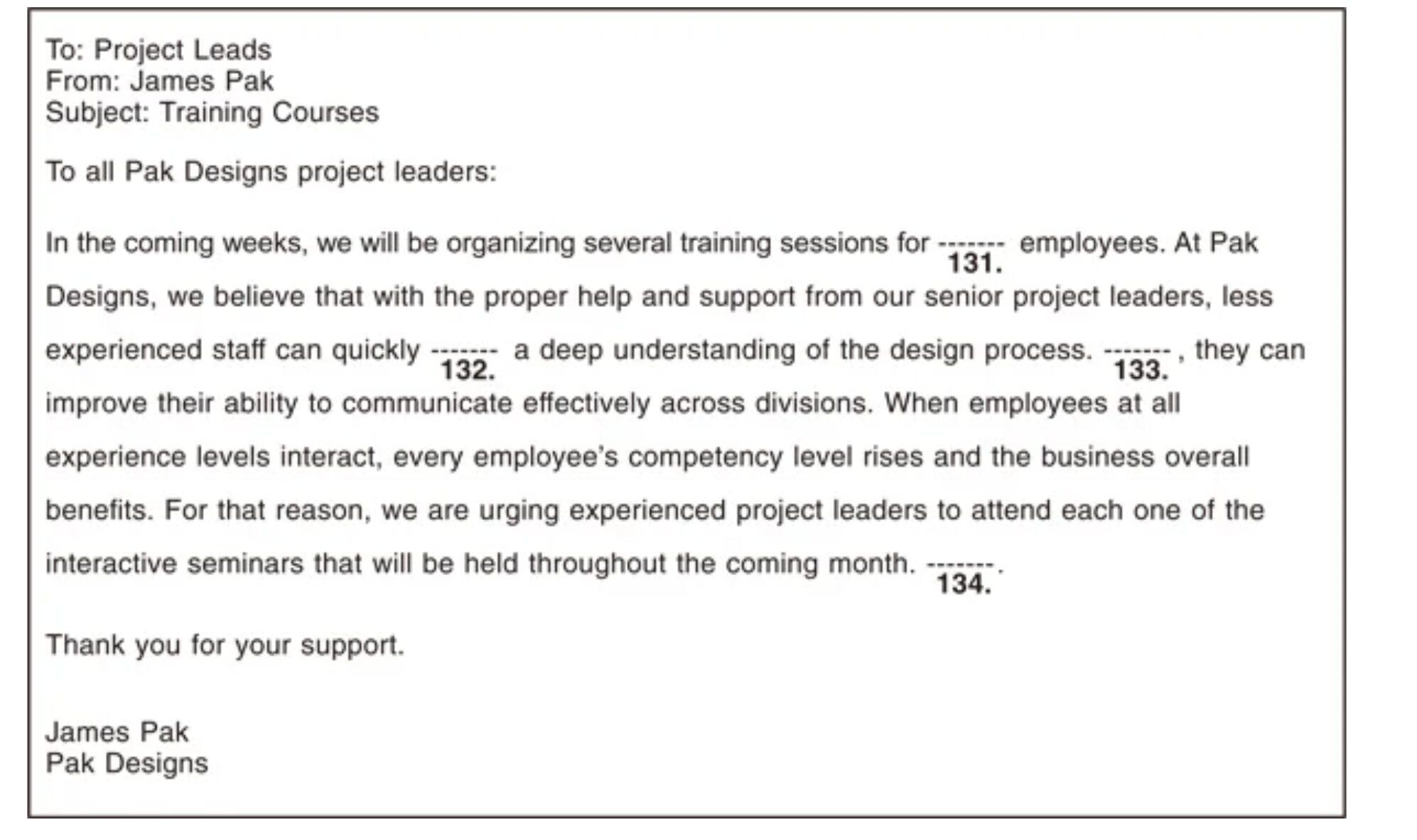

TOEIC頻出の表現を覚える

TOEICはビジネス用語の出題が多い、設問の文で使われる単語に一定の偏りが見られる、といった傾向があり、TOEICで頻出の表現を優先的に覚えることで効率的にスコアアップを実現できます。

例えば、設問文でよく使われるのがWhat is implied about~?という表現です。

What is implied about Mr. Edman?

こちらは「〜について推測されるのは何でしょうか?」という意味で文中に直接書いていないけれど推測できる内容を選択肢から選ぶパターンの設問です。

TOEICではこういったお決まりのパターンが多数登場するため、英単語を覚えることに加えて「頻出の表現」を丸ごと覚えるのがおすすめです。

フレーズ型の通称「金フレ」がよくまとまっています。気になる方は以下の記事で詳しく解説していますので覗いてみてくださいね。

リスニングパートの説明・例題は聞かない

TOEICのリスニングでは各パートの冒頭にパートの出題についての説明と例題の音声が流れます。

TOEICでは毎回パートごとの出題数や内容は固定されているため、これらは聞かずに先読みの時間として有効活用しましょう。

Part3, 4の設問読み上げは聞かなくてOK

リスニングパートでもダイアログ・モノローグといった長めの英文に対してそれぞれ3つの設問に答えるPart3,4では、問題文のあと、設問文が読み上げられます。

Part1, 2は設問や選択肢が印字されていないためすべて聞き取る必要がありますが、Part3, 4では設問文・選択肢ともにすべて問題用紙に書いてあります。

設問文の読み上げのペースに合わせてしまうと、先読みが後手後手にまわってしまうため、こちらは聞かずに早めに問題解答を済ませて次の問題の先読みに移行しましょう。

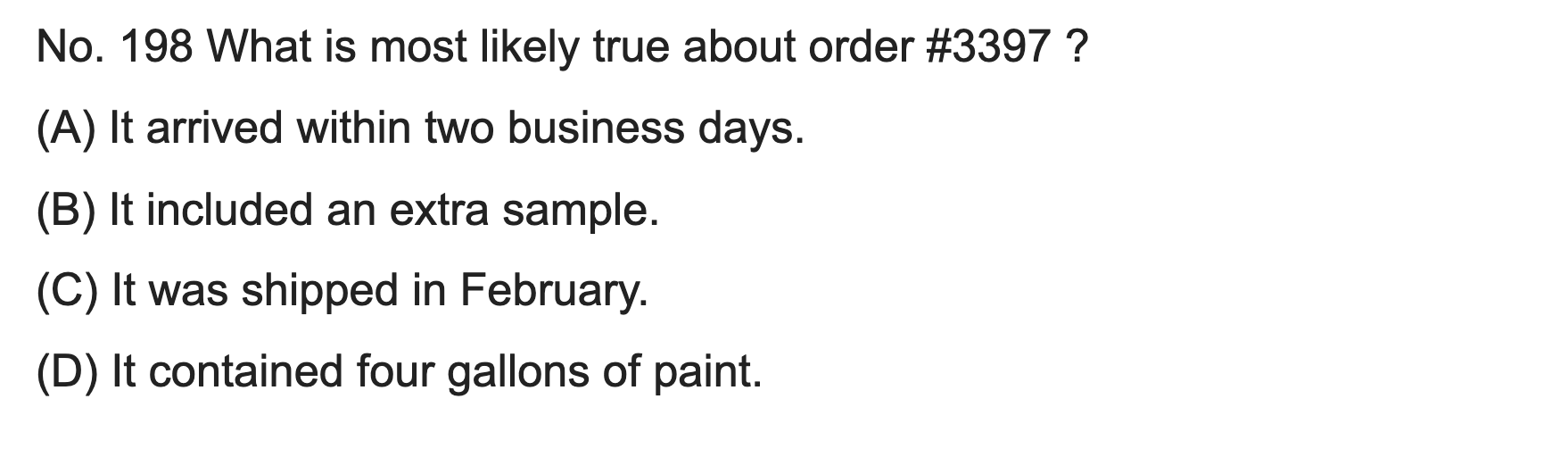

スピーカーが3人出てくる問題に注意

TOEICのPart3では時折、スピーカーが2人ではなく3人登場する問題があります。

これらの問題は登場人物が増え、状況の遷移を把握するのが難しくなるため、初心者は捨ててしまうのもアリです。

スピーカーが3名登場する問題は直前の説明で「with three speakers.」と必ず言われるため、これが聞こえたら登場人物が3名出てくるのだと注意しましょう。

Questions 38 through 40 refer to the following conversation with three speakers.

Part3, 4の終盤、図表は数字・固有名詞に注意

Part3, 4の終盤の数問は、それぞれ図表を絡めた出題がされ解答の難易度が上昇します。

図表問題ではリスニングの音声と手元の図表を頼りに解答をしていきます。

パート3で出題される図表問題の例(再掲)

| Product | Price |

| NPX-203 | $345 |

| CW-405 | $390 |

| SK-2003 | $450 |

| GP-553 | $500 |

Look at the graphic. Which device will they buy?

A. NPX-203

B. CW-405

C. SK-2003

D. GP-553

上の例では選択肢が商品名になっています。

リスニングの音声ではっきりと「この値段のものを買います」ということはありません。

「予算が400ドルだからその中で一番いいものを買おう」とか「2番目に高いものを買おう」とか図表を使わないと解けないようになっています。

この設問の選択肢は商品名なので、価格のほうが音声でヒントとなることが予想されます。

この図表を先読みしておけば、リスニング中予算などの具体的な金額や価格の順番などに備えておくことができます。

3つの設問のうち、意図問題と図表問題はどちらか1つだけなのでこの2つが出た時はここだけ先読みしておくだけでいいです。

Part3, 4の発言意図を問う問題に注意

最後にパート3, 4で出題される図表問題と意図問題は、先読みが鍵を握ります。

というか先読みしないと解答が難しいです。

まず、意図問題は” “の中の発言の意図を前後の文脈から考えます。

What does the woman imply when she says, “you’re familiar with, hasn’t it”?

例えば上の設問では“you’re familiar with, hasn’t it”の発言の意図が問われています。

この文章はそのまま音声で流れますから、ここをしっかり先読みしておくとこの前後の流れに集中してリスニングができます。

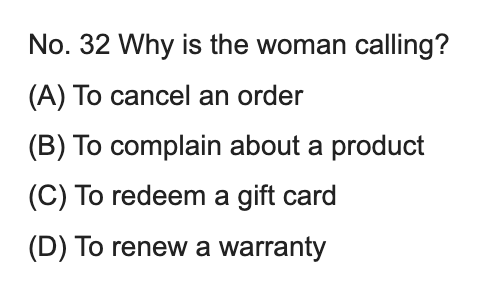

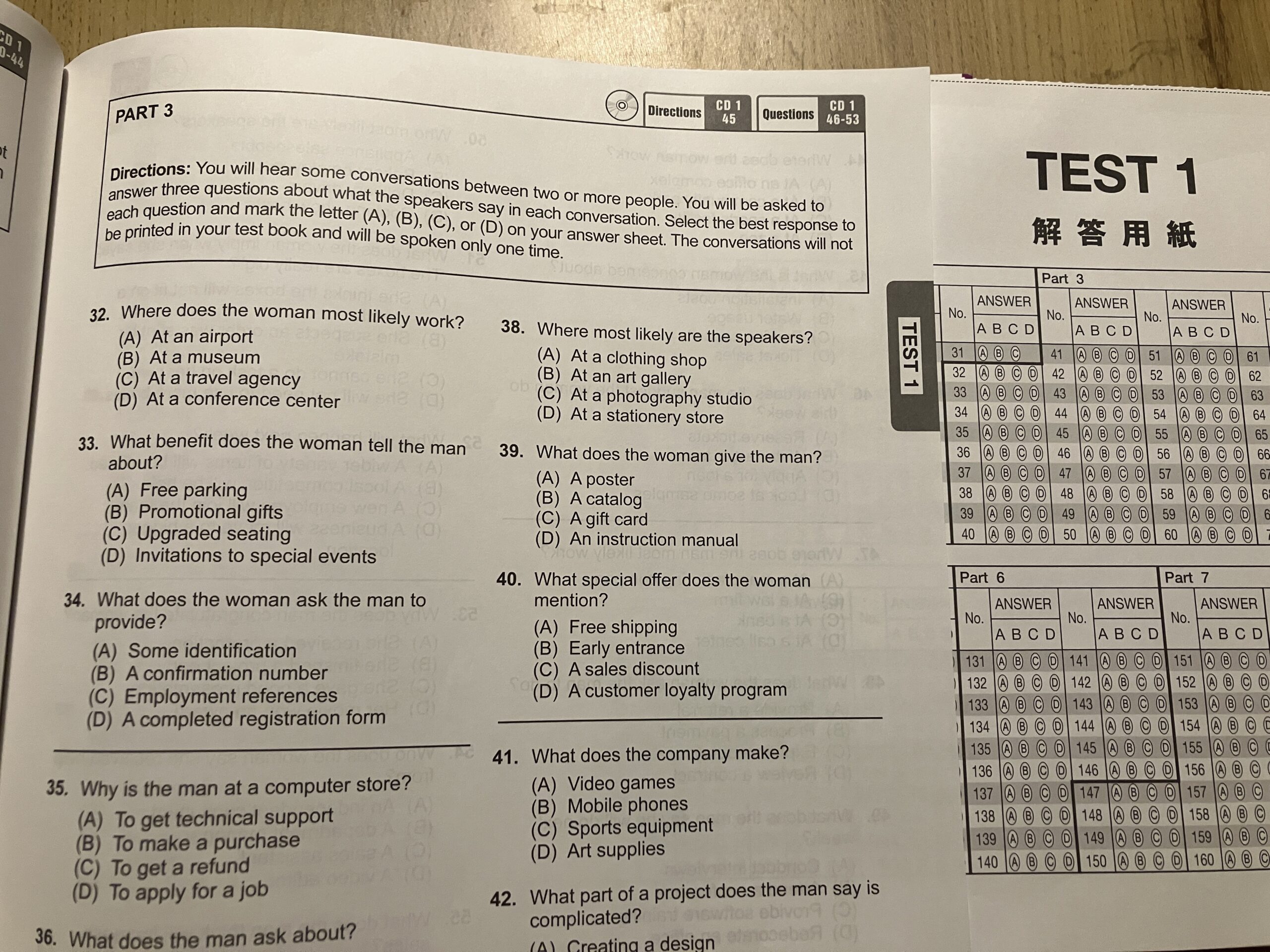

パート3,4は解答を指で押さえておく

リスニングのパート3,4は一つの音声につき設問が3つあり、選んだ選択肢がどれになるのかを忘れがちです。

(TOEICは問題用紙への書き込みが禁止されています。)

リスニング中は音声に集中したいため、一つの設問ごとにマークをするのは難しいです。

聞き手とは逆の手で3つの設問でそれぞれ回答となる選択肢を指で抑えるようにしておくと、後でまとめてマークする時に楽になります。

例えば下の写真では32番は(A)、33番は(B)、34番は(C)の選択肢を指で抑えて後で転記しやすくしています。

パート3,4は設問の先読みをする

リスニングのパート3, 4は設問と選択肢が試験用紙に書かれています。

音声が流れる前にこれらに目を通すことで英文の内容を予測したり、何が問われるかを知ることができます。

いわゆる「先読み」と言われるテクニックです。

パート3, 4はリスニングの音声1つにつき3つの設問があり、それぞれ解答時間が13秒与えられています。

つまり、1つの音声につき39秒の解答時間があるわけです。

これを1題解答するのにフルに使ってしまっては先読みはできません。

理想は26秒で1題をとき終えて、残りの13秒で次の問題の下読みに入るという時間配分です。

3問目の設問が読み上げられるまでに解答を終えて、3問目の設問が読まれているうちに次の問題の先読みに取り掛かりましょう。

パート3, 4では先読みが重要と述べましたが、選択肢は先読みしなくて大丈夫です。

理由は2つです。

- 時間が足りない

- かえって混乱する

まず、13秒の中で3つの設問の問題文と選択肢全てに目を通して理解するのは時間的に厳しいです。

それと、選択肢を読むと情報量は増えますが混乱します。

4つの選択肢の内、3つの選択肢は誤っている内容です。

4分の3間違っている情報に時間を割くのはナンセンスです。

これらの理由から選択肢の先読みはオススメしません。

パート5は品詞問題を優先する

パート5の出題パターンは品詞・語彙・文法の3つに大別できます。

TOEICのパート5は全ての問題の意味を理解する必要はありません。

解き終わらなくなりますし、余計なところで躓いてさらに時間がなくなってしまいます。

ですから、まずは「形から」解いて、それでもわからなかったら意味を考えるのがもっとも効率的です。

理由はその方が早く、正確に解けるからです。

英文の意味を考えるのは時間がかかります。

また、文法問題は前後の文脈がないので意味が非常に取りづらくなっています。

そのため、単語の意味に引っ張られて間違った選択肢を選んでしまう可能性が高くなります。

「ㅤㅤㅤㅤ」wasting time waiting for packages to arrive, First Direct customers can track packages online to know exactly when they will come.

A. In order to

スタディサプリEnglishより作成

B. Rather than

C. How about

D. In case

例えば、この問題は文の意味を考える間もなく、即答できます。

Aは後ろが動詞の原形を取るから✕。

Cは疑問文の時に使う表現なので✕。

Dは後ろに節を取るので✕。

答えはBです。

このように多くの問題が形だけで解ける、もしくは選択肢を絞ることができます。

文法問題は「形から解く」のが鉄則です。

しかし、意味を考えなければ解けない問題もあります。

New parking lots have been opened at Granston Airport,「ㅤㅤㅤㅤ」 300 meters from Terminal 2.

スタディサプリEnglishより作成

A. casually

B. lightly

C. approximately

D. immensely

この問題は選択肢がすべて副詞ですから、形から解くことは不可能です。

素直に英文を読んで意味を考えなくてはいけません。

また、中には形と意味の両方の視点を使って解く問題があります。

The organizers of the New York Philharmonic Concerts developed strict rules about interruptions 「ㅤㅤㅤㅤ」 symphony performances.

A. among

スタディサプリEnglishより作成

B. during

C. while

D. between

この例題ではまず「形から」考えると、接続詞のwhileは✕ですね。

その他は全て前置詞なので、形だけでは解けません。

ここで初めて「意味から」考えます。

どれも意味が似通っていますが、後ろに「交響曲の演奏」という具体的な「期間」を表せるduringが正解になります。

Part5の語彙問題は分からなければすぐ飛ばす

Part5は文法のイメージが強いですが、実は一番出題数が多いのは語彙問題です。

Part5では30問中11問と実に1/3以上が語彙問題で構成されています。

語彙問題は形から解くことができないため、選択肢の単語の意味を知らないとその場で考えて解くことはできません。

こういった問題に時間をかけてしまうのは勿体ないので、語彙問題で選択肢の単語のうち2つが分からなかったら飛ばして次の問題に進んでしまうのがおすすめです。

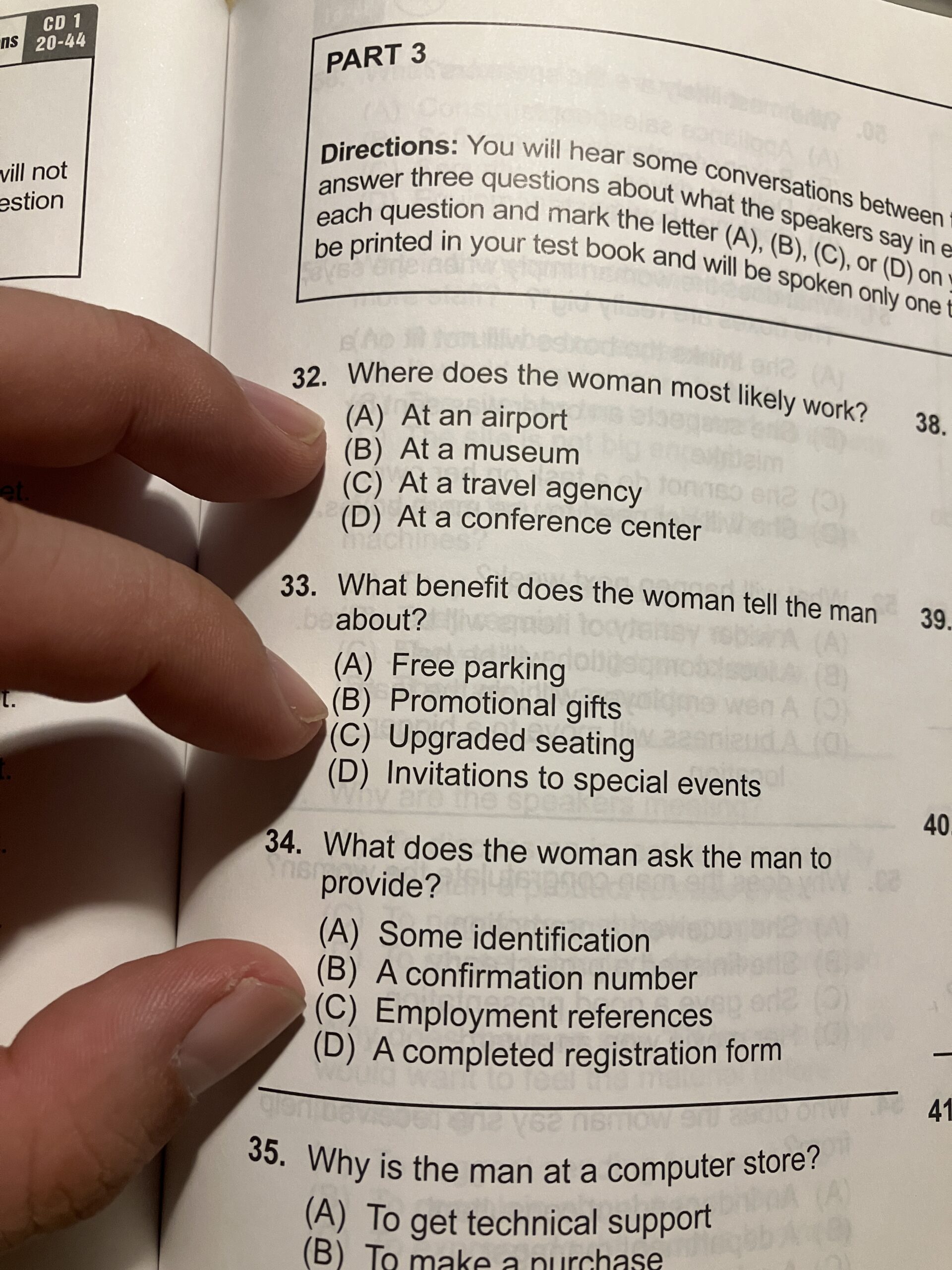

パート6の文挿入は飛ばす

TOEICのパート6は長文穴埋めで、一つの長文に対して4つの設問を1セットとすると合計4セット出題されます。

解答時間の目安は8分で、一つの長文にかけられるのは2分とかなり時間制限が厳しいパートです。

4つの設問のうち、1つは文挿入問題といって空欄に当てはまる英文を一つ選ぶ問題があります。

2枚目の写真のように明らかに選択肢の語数が多く、一文丸ごとが選択肢になっているのが特徴です。

この問題は前後の文脈把握が必要で難度が高く、時間もかかるため目標スコアが800点以下の場合は捨て問にしてしまって3/4の問題を解くのがおすすめです。

以下のように一文丸ごとが選択肢になっており、前後の文脈からの判断が必要となる難題。

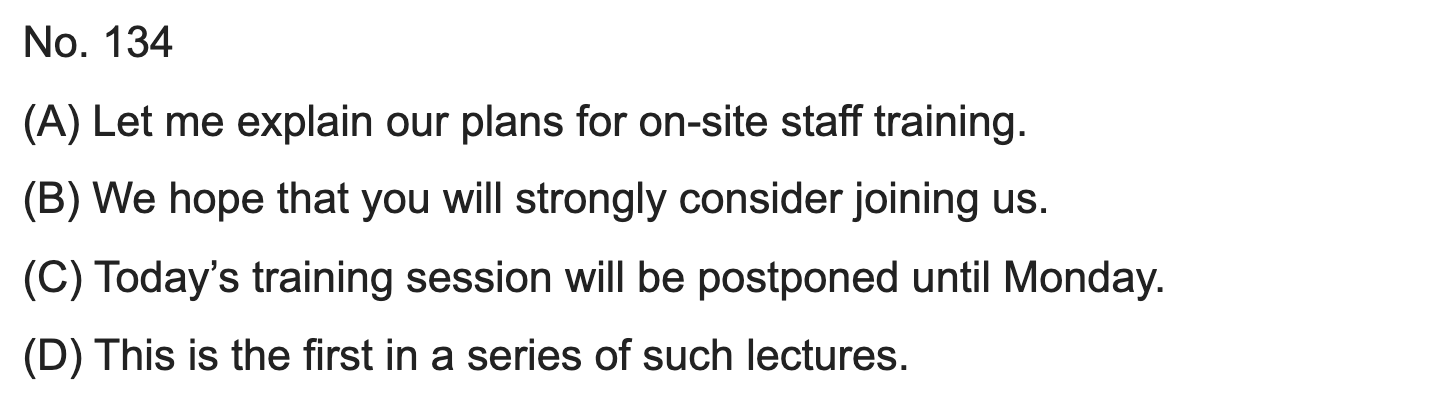

パート7のNOT問題、推測問題は飛ばす

Part7で時間がかかるのがNOT問題です。

NOT問題とは、以下のように4つの選択肢のうち本文に当てはまらない、「〜でない」ものを選ぶ問題です。

こちらは正しい選択肢を一つだけ選ぶ問題に対して、4つ根拠を探しに行く必要があるため時間がかかります。

長文が解き終わらない場合、この問題を飛ばしてしまうのもアリです。

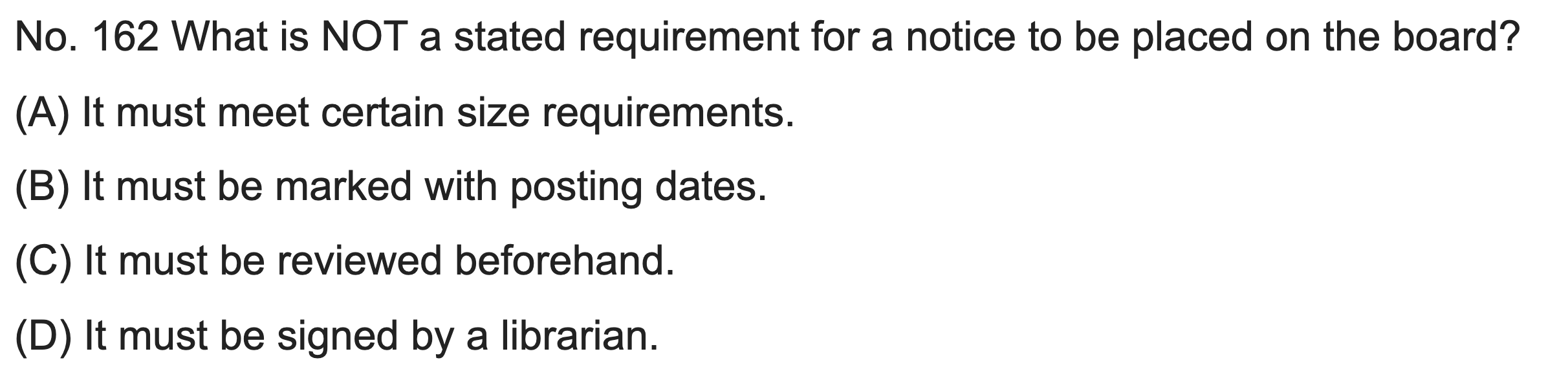

次に、Part7で難しいのは「推測問題」問題です。

本文内に直接的な答えが明示されておらず、本文の内容から正解を推測することが求められます。

例えば、上記の問題で仮に(C)が正解の選択肢だったとしましょう。

このとき、本文中に直接「#3397は2月に出荷された」と書かれることはなく

- メールの日付が3月である

- 本文中に「先月頼んだ商品が届いていない」

- 担当者からの返信メールに「その月に発送されている」

といった手がかりから答えを推測する必要があります。

他にも以下のような設問は類推問題と言われる問題で時間がかかるため、後半の参照箇所が多いダブルパッセージ、トリプルパッセージ問題では塗り絵にしてもいいでしょう。

- What is implied about~?

- What can be inferred about~?

- What is suggested about~?

- What is most likely~?

- Who is most likely〜?

Part7の注意書きはしっかり読む

リーディングパートのPart7、特にチラシや掲示板などの問題では※マークや、太字になっている箇所があり、問題解答時はそこを読んでいないと引っ掛けの選択肢に引っかかってしまう恐れがあります。

例えば、料金の計算で以下のような注意書きがあったとしましょう。

料金

一人あたり30$

※大人と一緒に来た子どもは10$

問題

4人(うち2名子ども)で来たときの合計の料金はいくら?

A. 120$

B. 100$

C. 80$

D. 40$

正解は大人2人×30$+子ども2人×10$=80$ですが、注意書きを読んでいないと4人×30$=120とハズレの選択肢Aを選んでしまう可能性が高いです。

TOEICの読解問題で登場するこういった※や太字の注意書きはかなりの確率で解答に関わってきますから、こういうった表記を見たら注意しましょう。

問題用紙とマークシートは重ねておく

TOEIC本番では問題用紙を見て回答となる選択肢を解答用紙に転記していきます。

全部で200問転記をする必要があるため、問題用紙と解答用紙はなるべく近くに置くことで交互に見る際のストレスを軽減できます。

写真のように問題用紙と解答用紙を重ねてすぐに転記できるようにしておきましょう。

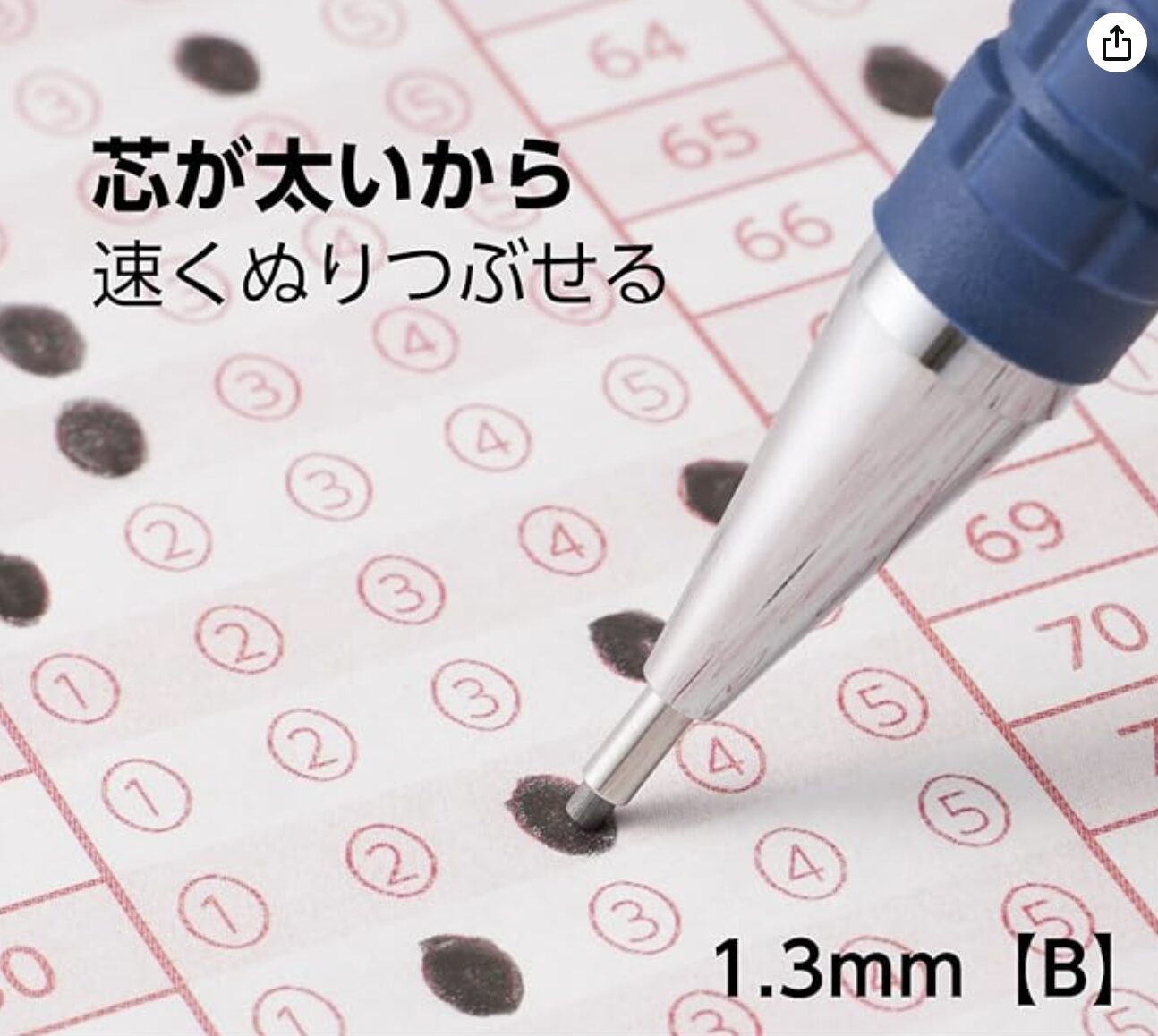

マークシート用のシャーペンを使う

TOEIC本番では200問マークシートを塗りつぶす必要があります。

このとき、通常のシャープペンシルでは芯が細く、一つマークするのにも何度もペンを往復させる必要があります。

本番で「マークに思いのほか時間がかかってしまった」というのはよくあることです。

また細いシャープペンシルでマークすると、筆圧が強くなりマークが消しゴムでなかなか消えなくなってしまいます。

そこでおすすめしたいのが、マーク用の芯が太いシャープペンシルを使うことです。

通常の0.5mmのシャープペンシルに比べて、マークシート用のペンは芯が1.3mmと非常に太くなっています。

芯が太くなることで、選択肢を速く塗りつぶせる上、間違えた際にも消しゴムで消しやすくなります。

私はこちらのペンを使っています。

英語コーチングを利用する

一人で英語学習を継続するのに不安がある方は英語コーチングがおすすめです。

英語コーチングとは、英語学習のプロである英語コーチが専属であなたの英語学習を徹底的にサポートするサービスです。

具体的には

- 週次の面談

- 毎日の学習進捗チェック

- 学習計画の作成

- 発音・英作文の添削

- チャットでの質問対応

といったサポートを提供することで、スコアアップまでの時間を1/2~1/3にまで短縮することができます。

英会話教室やオンライン英会話はレッスン時間にのみ英会話の機会を提供しますが、英語コーチングは面談以外の時間にも毎日学習進捗の確認や課題の添削などのサポートを行っている点が最大の違いです。

学習の継続と効率的な学習の2つに重点を置くことで、効率的なスコアアップをサポートしてくれます。

英語学習の悩みを無料でプロに相談

代表コーチによる無料カウンセリング実施中

- 英語学習の課題が明確になる

- 効率的な英語学習の進め方が分かる

- コーチング期間で何ができるようになるかが分かる

TOEIC裏技&テクニック25選まとめ

この記事ではTOEICの裏技を25個紹介しました。

こちらの裏技を活用してぜひ少しでも当日のスコアを伸ばせるようにしましょう!

- 解き方を決めておく

- 登場人物になりきって読んでいく

- 塗り絵する問題を決めておく

- 分からない問題は空欄にしない

- Part1は単語の発音を予行演習しておく

- Part2で発音が似た選択肢はバツ

- パート2は最初の疑問詞に注目

- パート2はそらし解答に注意する

- 疑問文での応答が正解になることもある

- TOEIC頻出の表現を覚える

- リスニングパートの説明・例題は聞かない

- Part3, 4の設問読み上げは聞かなくてOK

- スピーカーが3人出てくる問題に注意

- Part3, 4の終盤、図表は数字・固有名詞に注意

- Part3, 4の発言意図を問う問題に注意

- パート3,4は解答を指で押さえておく

- パート3,4は設問の先読みをする

- パート5は品詞問題を優先する

- Part5の語彙問題は分からなければすぐ飛ばす

- パート6の文挿入は飛ばす

- パート7のNOT問題、推測問題は飛ばす

- Part7の注意書きはしっかり読む

- 問題用紙とマークシートは重ねておく

- マークシート用のシャーペンを使う

- 英語コーチングを利用する

なんとなく続けてるけど、手応えがない。

「英語力の成長が止まってる気がする…」

それ、”やり方”のせいかもしれません。

今すぐ【あなたの学習タイプ】をチェックして、“最短ルート”の英語学習を見つけましょう。

\ 1分でおすすめ学習方法がわかる /

コメント